-

📚 白井俊『世界の教育はどこへ向かうか』書評 – 教育の未来が見える

どうも、書評ブロガーの「なおじ」です。 最近、子どもたちの教育について考えることが多くなりました。 新聞を開けば「主体性」だの「探究学習」だの、なんだか小難しい言葉が踊っています。 でも正直なところ、これらの言葉の本当の意味を理解している人... -

荘園とは何か?|日本中世の土地制度の全体像と歴史的意味・意義

日本の古代から中世にかけて約800年間続いた「荘園」は、日本の社会・経済・政治構造を形作った重要な土地制度でした。 8世紀に誕生し16世紀まで続いたこの制度は、貴族や寺社が国家から領有を認められた私的な土地であり、中世日本の権力構造の基盤となり... -

【中公新書】『日本史の論点 邪馬台国から象徴天皇制まで』|書評

結論:あなたが学校で覚えた日本史の「常識」、実はもう古いかもしれません。 「鎌倉時代は『いい国つくろう』の1192年に始まる」という私たちが学校で習った日本史の常識が、 実は最新の研究では主流ではなくなっていることをご存知でしょうか? 日本史の... -

【書評】「神道とは何か 神と仏の日本史 」神道の本質に迫る歴史的探求

「神道とは何か」――この問いかけは一見シンプルでありながら、実は極めて複雑な歴史と思想の探求へと私たちを導く。 伊藤聡氏による『神道とは何か 神と仏の日本史 増補版』(中公新書)は、 この問いに正面から向き合い、日本における「神道」の歴史的形... -

【書評】『日本史こぼれ話』の魅力を徹底解説!歴史学者が紡ぐ逸話

1. 著者紹介 笠原一男(かさはら かずお) 1916年6月2日長野県南佐久郡北牧村(現小海町)生まれ、2006年8月19日没(90歳)。 旧制千葉県立東葛飾中学校、旧制新潟高等学校を経て、1941年東京帝国大学文学部国史学科卒業。 東京帝国大学史料編纂所に勤務し... -

【書評】歴史をつかむ技法|暗記から思考力へ変わる日本史の新しい学び方

【歴史を「暗記」から「考える」教科書に変える方法】 歴史の授業って、昔の年号や用語をひたすら覚えるだけになっていませんか? 山本博文さんの『歴史をつかむ技法』は、そんな常識をくつがえす一冊。 例えば「鎌倉幕府の成立は本当に1192年?」「『幕府... -

【書評】小野篁:知られざる魅力と歴史|平安時代の天才詩人の足跡

小野篁の概要と歴史的重要性 平安時代初期から前期にかけて活躍した小野篁(おののたかむら)は、延暦21年(802年)に生まれ、仁寿2年(852年)に51歳でその生涯を閉じた漢学者・詩人・官僚です。 彼は嵯峨天皇から仁明天皇、文徳天皇に至る六代の天皇に仕... -

【書評】:「栄西 日本人のこころの言葉」を読む:日本仏教の伝統と革新

日本仏教の歴史において、鎌倉時代に活躍した栄西(1141-1215)は伝統を受け継ぎながら新しい風を吹き込んだ重要な宗教者である。 臨済宗の祖として知られる栄西は、禅の普及、厳格な戒律の重視、茶の効能の紹介など多方面にわたる活動を通じて、日本の宗... -

【書評と考察】「吉田松陰と松下村塾のすべて」 幕末維新の真髄を読む

読み応えのある本でした。 そして、表題にあるように吉田松陰について、複数の専門家が詳細に調べこんだ内容に満足感を持ちました。 その反面、知識をある程度持っている人には良書だが、入門書としては手ごわいかもしれないとも感じました。 まず、この本... -

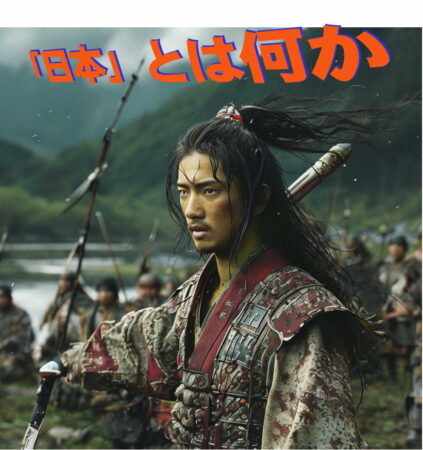

書評:神野志隆光『「日本」とは何か』―国号が映す歴史的アイデンティティの変遷

国号「日本」の不思議とその核心 「日本」という国号は、古代から現代まで使い続けられてきたのに、なぜ「日本の意味は?」と聞かれると誰も明確に答えられないのか。 学校でも教えられず、明治維新で近代国家が形作られる際ですら、その意義を深く問われ...