元社会科教師で旅好きのなおじです。

次の旅先を考えていた時、ふと村上義清の名前が頭に浮かんだんですよね。

「そうだ、義清が最後を過ごした根知城に行ってみよう」と旅の計画を立てながら、昔読んだ本のことを思い出しました。

「確か村上義清の車がかりが大名行列の元になったという話があったっけ」と本棚をごそごそ。

あったあった!

乃至政彦(ないし まさひこ)氏の『戦う大名行列』です。

改めて手に取ってみると、表紙からして興味深い。

江戸時代の優雅な大名行列が、実は戦国時代の血なまぐさい戦術に起源を持つなんて…

これって教室で子どもたちに話したら目をキラキラさせそうな話じゃないですか?

📖 この記事を読むとこんなことが分かります

・🎭 時代劇の見方が激変する – 「下にー、下にー」の大名行列が実は軍事パレードだった驚きの真実

・⚔️ 村上義清の知られざる功績 – 武田信玄に二度勝利した名将が生み出した革新的戦術「車懸り」

・🏰 川中島の戦いの新解釈 – 上杉謙信の軍事革命が江戸時代まで続いた壮大な歴史の流れ

・📜 史料分析の面白さを体験 – 軍記物に頼らない一次史料による実証的歴史研究の醍醐味

・🗾 根知城への旅が10倍楽しくなる – 義清最期の地を訪れる際の深い予備知識

・🎓 教育現場で使える歴史ネタ – 生徒の目をキラキラさせる「歴史の裏側」エピソード

・🤔 学術論争の生の現場 – 本郷和人教授vs乃至政彦氏の議論から学ぶ歴史学の奥深さ

・📚 批判的思考力の向上 – 一つの説を鵜呑みにせず、多角的に検証する姿勢

📋 基本情報をサクッと確認

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 戦う大名行列 |

| 著者 | 乃至政彦 |

| 出版社 | ベスト新書 |

| 出版年 | 2018年 |

| ジャンル | 日本史・軍事史 |

| ページ数 | 256ページ |

さて、この本を再度読み終えた今、一番驚いたのは何だと思います?

それは時代劇でおなじみの「下にー、下にー」の掛け声で進む大名行列が、実は戦国時代の軍事技術の集大成だったという事実なんです。

🔍 まずは著者を知らなきゃ始まらない!

👤 乃至政彦って何者?戦国軍事史界の探偵

乃至政彦氏は1974年生まれ、新潟県出身の歴史家です。

この人、ちょっと普通の歴史家とは違うんですよ。

経歴のポイント:

- 戦国期の軍事史が専門

- 武田・北条・上杉の軍制研究で独創的な視点

- 『武田氏滅亡』『戦国の陣形』など著書多数

- 一次史料の精読と現地踏査がモットー

- メディア出演も多く、分かりやすい語り口で人気

この人の凄いところは、従来の通説を史料でひっくり返すのが得意なんです。

私も教師時代、教科書に載ってることが実は間違いだったなんてことがよくありましたが、乃至氏はそれを学術的にやってのける人。

まさに歴史界の名探偵ですね 🕵️♂️

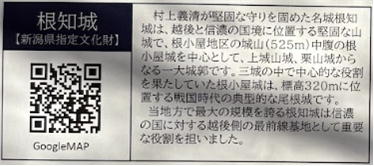

📍 根知城への道のり〜義清最期の地を訪ねて

ところで、冒頭で触れた根知城の話。

これ、実際に行ってみると感慨深いものがあります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 所在地 | 新潟県糸魚川市根小屋字城山 |

| 標高 | 約260m(比高90m) |

| 築城 | 戦国期初頭 |

| 最寄り駅 | JR大糸線・根知駅 |

| アクセス | 駅から徒歩20分 |

根知城は村上義清が人生の最期を過ごした場所。

武田信玄に二度も勝利した名将が、最後は越後の山間で失意のうちに生涯を終えた…そう思うと切ないものがありますね。

でも本書を読むと、義清の軍事的功績がいかに偉大だったかがよく分かります。

それにしても、なぜ村上義清の編み出した車がかりという戦法が、江戸時代の大名行列のルーツだったなんて話になるんでしょう?

その答えを探っていきましょう。

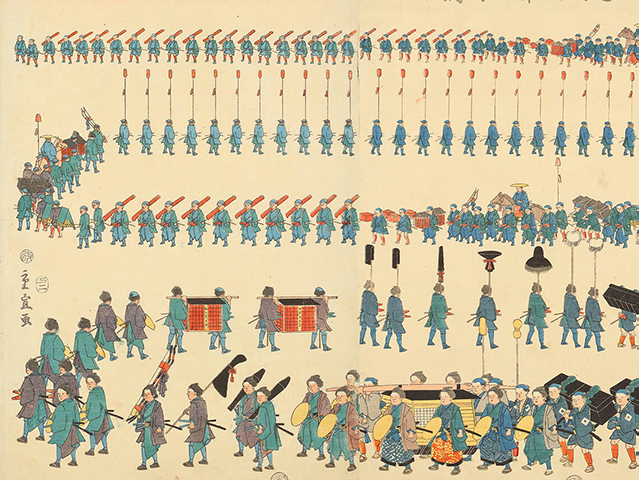

🎪 衝撃の真実!大名行列は平和の象徴じゃなかった

時代劇の常識がガラガラと崩れた瞬間

結論から言いますと:江戸時代の大名行列は、戦国時代の軍事技術に起源を持つ実戦的な軍隊編成だった!

これ、本当にビックリしました。

私たち、時代劇の「水戸黄門」や「暴れん坊将軍」で見慣れた優雅な大名行列。

あの「下にー、下にー」の掛け声で進む平和の象徴のような行列が、実は「いつでも戦闘モードに変身可能」な軍事隊形だったなんて!

著者の乃至氏は、豊富な史料分析を通じて大名行列を「兵杖行列」として捉え直しています。

つまり:

- 見た目:威厳を示す平和的な儀式

- 実態:戦闘に即座に移行できる軍事隊形

これって現代でいえば、自衛隊の観閲式みたいなものでしょうか。

パレードは美しく整然としているけれど、参加者は全員プロの軍人。

いざという時は瞬時に戦闘態勢に移れる、と。

🚗 「車懸り」って何?義清が生み出した必殺技

特に注目すべきは、村上義清が創始した「車懸り」という戦術です。

従来の解釈では:

- 円形陣を組んで敵をグルグル回りながら攻撃

- 車輪のように回転する戦法

ところが本書の新解釈では:

- 行軍隊形を保ったまま敵軍に接近

- 行列の状態から瞬時に白兵戦へ移行

- つまり「歩いてる集団がいきなり戦闘開始」

これ、授業で生徒に説明するなら「平和的なデモ行進が、合図一つで格闘技の試合に変わる」みたいな感じでしょうか。

見た目は整然とした行列なのに、中身は恐ろしい戦闘集団。

義清、恐るべし…!

でも、義清の戦術がどうやって上杉謙信に受け継がれ、最終的に江戸時代の大名行列まで続いたんでしょう?

その謎解きの鍵は、あの有名な川中島の戦いにあったんです。

⚔️ 川中島の戦いで何が起きた? 謙信の軍事革命

永禄4年(1561年)〜歴史が変わった瞬間

核心はここです:川中島合戦で謙信が使った戦術が、後の大名行列の原型になった

本書の最も興味深い部分は、上杉謙信が川中島で使った軍隊編成の分析です。

謙信は村上義清から継承した「車懸り」をバージョンアップさせ、鉄炮・弓・長柄・旗・騎馬の五兵科を連携させる配置を完成させたんです。

これまでの日本の戦い方って、「領主別編成」が主流だったんです。

要するに:

| 従来の戦い方 | 謙信の新戦法 |

|---|---|

| 領主別編成 | 兵科別編成 |

| 各領主が私兵を連れて参戦 | 武器種類ごとに部隊編成 |

| バラバラ戦術 | 統一指揮によるチームプレー |

| 個人技頼み | システム重視 |

| サッカーで全員がボール追いかけ | 各ポジションの役割分担 |

これ、現代のスポーツに例えると分かりやすいですよね。

従来は「みんなでワーッと敵に向かっていく」方式だったのが、謙信は「フォーメーションを組んで連携プレー」に変えたわけです。

📜 史料が語る!謙信の「御馬廻之御軍列」

著者が史料から復元した謙信の軍隊編成「御馬廻之御軍列」は本当に圧巻です:

謙信の五段隊形:

- 最前列:鉄炮100挺(遠距離攻撃担当)

- 二列目:弓100張(中距離支援)

- 三列目:長手鑓100本(近接防御)

- 四列目:旗差し(指揮・伝令)

- 最後列:騎馬100騎(突撃・追撃)

これ、現代の軍隊にも通じる「諸兵科連合」の思想なんですよ。

400年以上前に日本でこんな高度な軍事理論が生まれていたなんて…歴史の奥深さに改めて感動します。

教師時代、よく生徒に「昔の人は頭が悪かったの?」なんて言われましたが、とんでもない!

むしろ現代人より頭の回転が早かったんじゃないでしょうか。

さて、この軍事革命の背景には、実は悲劇的な復讐劇があったんです。

その主人公こそ、村上義清その人だったんです。