書評– category –

-

AI時代における読解力危機:教科書が読めない子どもたちと労働市場の未来

このブログは、『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の書評を基にしています。 新井紀子の著者紹介 新井紀子(あらい のりこ)氏は、日本を代表する数学者であり、国立情報学研究所の教授として活躍してきた人物です。 彼女は「ロボットは東大に入れるか... -

【書評】:DNA気質で科学的自己分析!本当の自分を見つける方法

自分のDNA気質を知ることで、自己理解が深まり、人生をより自然体で生きられるようになります。 宗像恒次氏の著書『自分のDNA気質を知れば人生が科学的に変わる』は、遺伝子研究と心理療法を融合した「SAT療法」を通じて、科学的根拠に基づいた自己分析法... -

【書評】『覚える』と『わかる』|二つの違いと未来:知の仕組みを探る

著者紹介 信原幸弘(のぶはら ゆきひろ)氏は、1954年生まれの哲学者で、東京大学名誉教授。専門は心の哲学であり、特に「心の理論」や「意識の哲学」に関する研究で知られています。 東京大学大学院総合文化研究科で教鞭を執り、多くの学生を指導するとと... -

GHQ史観打破×男系継承堅持:西尾幹二『日本の希望』が照射する令和日本の針路【書評】

筆者紹介 西尾幹二(1935-2024): ドイツ文学者・保守派論客。 ニーチェ研究を基盤に、歴史認識や皇室問題を中心に戦後日本の精神風土を批判。 1997年「新しい歴史教科書をつくる会」初代会長として歴史修正主義の旗手となり、リベラル陣営からは「排外的... -

【書評】「封建制の再編と日本的社会の確立」:戦国から幕末までの日本社会を描く

著者紹介 『封建制の再編と日本的社会の確立』の著者、水林彪(みずばやし たけし)氏は、日本法制史を専門とする歴史学者です。 1947年生まれで、東京都立大学名誉教授および早稲田大学名誉教授を務めました。 日本中世から近世にかけての法制度や社会構... -

世界の一流は「雑談」で何を話しているのか《書評》:信頼関係を築く例とNGポイント

本書は、ビジネスや日常生活において重要な「雑談力」をテーマに、その意義や活用法を解説した実用書です。著者は、雑談を単なる世間話ではなく、信頼関係を構築し、チームの結束力や仕事の成果を高めるための「武器」として捉えています。現代社会におけ... -

坂井孝一著『承久の乱』書評|武士政権確立と後鳥羽上皇・実朝の再評価

坂井孝一著『承久の乱 真の「武者の世」を告げる大乱』は、鎌倉時代初期に起きた承久の乱を新たな視点で描いた歴史書です。 本書は、従来「朝廷対幕府」という単純な対立構図で語られてきたこの事件を、日本史における「武士政権確立」の転換点として再評... -

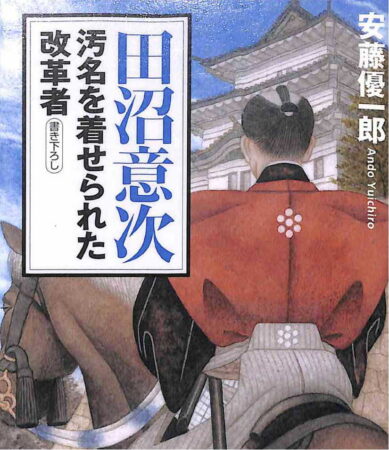

『田沼意次 汚名を着せられた改革者』書評:悪政か、それとも先進的改革か?

『田沼意次 汚名を着せられた改革者』は、江戸時代の老中・田沼意次を再評価する一冊です。 著者の安藤優一郎氏は、膨大な史料をもとに、田沼意次が「賄賂政治家」として悪評を受けた背景と、その政策の革新性を丁寧に分析しています。 本書では、田沼意次... -

東大家庭教師直伝!『覚える・わかる・慣れる』で成績アップする勉強法:書評

『東大家庭教師が教える 頭が良くなる勉強法』は、東大理Ⅲ合格者である吉永賢一氏が、学習効率を最大化する具体的な方法を解説した一冊です。 本書の中心となる「覚える」「わかる」「慣れる」という三段階の学習プロセスは、暗記力向上から理解の深化、無... -

中室牧子著『科学的根拠で子育て』を徹底解剖:教育経済学が示す未来の子育て論

中室牧子氏の著書『科学的根拠で子育て』は、教育経済学の視点から、エビデンスに基づいた子育てや教育の実践方法を提案する一冊です。 筆者は、教育や子育ての成果を科学的データで分析し、短期的な学力向上だけでなく、長期的な成果や非認知能力(忍耐力...